Lo spazio diventa più competitivo

(Post #147) Con il secondo lancio del 23 giugno prende forma il progetto Amazon Kuiper che potrebbe cambiare completamente le prospettive della connettività internet satellitare

Seguendo le vicende dello spazio, e commentando le varie tappe della crescita della space economy è facile cadere nella tentazione di ricorrere a espressioni che esprimono una connotazione di straordinarietà: evento di svolta, evento eccezionale, evento epocale. In realtà la forte accelerazione degli ultimi anni ci pone ripetutamente, e direi sempre più frequentemente, di fronte a eventi che superano ogni volta il precedente limite. Lo spazio si caratterizza quindi come il territorio dei successi tecnologici ed economici.

E’ arrivata Amazon

Il 28 aprile scorso dalla base di Cape Canaveral in Florida è partito il razzo Atlas V di United Launch Alliance (ULA), la joint venture tra Lockheed Martin e Boeing, con i primi 27 satelliti della costellazione di Amazon Kuiper1 per i collegamenti internet. I satelliti sono stati posizionati in orbita bassa a 450 km sopra la terra2. In realtà c’erano già stati in precedenza due lanci nel 2023 che erano serviti però solo per condurre i necessari test operativi; test che peraltro hanno permesso di realizzare diversi miglioramenti tecnici. Il progetto prevede a regime la formazione di una costellazione di 3.236 satelliti che saranno collocati in tre differenti orbite basse (LEO)3.

Amazon prevede di raggiungere la soglia operativa sufficiente per avviare il servizio con 578 satelliti in orbita e, secondo i programmi, questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto per la fine di quest’anno, mentre entro il luglio 2026, per rispettare i requisiti della FCC (Federal Communications Commission), dovranno essere lanciati circa la metà dei satelliti previsti. Come era prevedibile il programma ha già accumulato un primo ritardo: il lancio del secondo gruppo di satelliti (altri 27) era previsto per il 13 giugno 2025 e poi è stato riprogrammato per il successivo 16 giugno. Alla fine il lancio è regolarmente partito il 23 giugno. Tuttavia, anche questa scadenza non è stata rispettata per l’insorgere di un problema tecnico con il razzo Atlas V di United Launch Alliance (ULA), poiché nella fase dei controlli si è registrata una temperatura elevata all'interno del motore del booster. Si è quindi in attesa che venga fissata una nuova data. Questo rinvio peraltro evidenza l’importanza dell’affidabilità dei lanciatori su cui tornerò in questo articolo.

Con il progetto Kuiper, Amazon pone la sua candidatura come concorrente diretto del progetto Starlink di Elon Musk nell’offrire un servizio di collegamento internet veloce e con bassa latenza. Il servizio è in prima battuta destinato alle aree di più difficile copertura del pianeta, ma in realtà entrambe le proposte si presentano come fornitori globali. Il vantaggio di Starlink è al momento indiscusso. Ad oggi la compagnia di Musk ha messo in orbita 9.003 satelliti di cui quasi oltre 7.500 sono operativi. I lanci continuano senza sosta per arrivare a regime a circa 12.000 satelliti, anche se si parla è un possibile ampliamento fino ad arrivare a 34.000.

Un’attività di manutenzione continua

Va precisato che che non tutti i satelliti lanciati sono operativi sia per ragioni tecniche che strategie di gestione della costellazione. Alcuni satelliti sono ormai obsoleti e in ogni caso la compagnia persegue una politica di riammodernamento continuo per mantenere nella massima efficienza la propria rete. Ad esempio lo scorso anno ha deorbitato circa 100 satelliti della prima generazione per alcuni difetti che sono stati riscontrati durante il servizio4.

La disattivazione (o "deorbiting")5 dei satelliti Starlink è, quindi, un processo continuo considerando la necessità di mantenere la costellazione efficiente tecnologicamente aggiornata oltre che di sostituire i satelliti arrivati alla fine della loro vita operativa. Quando un satellite si avvicina alla fine della sua vita utile, viene disattivato e deorbitato per fare spazio a nuove unità. Vi sono poi altri fattori tecnici che contribuiscono a rendere inattivo un satellite: guasti hardware o software ovvero problemi che si riscontrano durante il lancio o la fase iniziale di dispiegamento, o ancora altri fattori legati alle condizioni ambientali come un’attività solare intensa (tempeste geomagnetiche).

Normalmente la funzionalità va dai 5 anni ai 7 anni, una soglia che è fissata proprio per far posto a nuove generazioni di satelliti con tecnologie più avanzate e maggiore capacità di trasmissione dati. L’ammodernamento è quindi parte del modello di business necessario per implementare e migliorare il servizio. Va peraltro considerato come con l’avanzamento dei progetti si avranno a disposizione satelliti più performanti e quindi più redditizi a livello di singola unità e costi di lancio in via di riduzione.

Fattore chiave: la disponibilità dei lanciatori

Questo processo di rotazione comporta il fatto che una volta che è stata avviata la costruzione di una costellazione di satelliti essa deve essere mantenuta con una attività continua di lanci. Da questo punto di vista il vero vantaggio competitivo di Starlink, come detto è pero quello di disporre - grazie a SpaceX - di propri lanciatori che garantiscono una autonomia totale nel perseguimento del proprio programma. Lo stadio avanzato di sperimentazione del nuovo vettore Starship, il più potente vettore mai realizzato consentirà di accelerare il processo di messa in orbita. In ogni caso, malgrado l’esperienza accumulata in questi anni lo sviluppo del nuovo lanciatore non è lineare e proprio il 18 giugno scorso il decimo test della serie preparatoria si è concluso con l’esplosione a terra del vettore.

Grazie a questa disponibilità SpaceX ha, comunque, potuto effettuare già 76 lanci nel corso del 2005 di cui ben 57 sono stati destinati al progetti Starlink. mettendo in orbita circa 1.300 quest’anno.

L’altro fattore chiave è la capacità produttiva dei satelliti. Per non essendoci informazioni ufficiali si stima che il costo attuale per ogni satellite prodotto da Starlink si aggiri tra i 250 e i 300 mila dollari. La società di Musk si avvale di una linea di produzione “interna” che fa perno sul polo del Satellite Development Facility di Redmond (Washington) in grado di produrre 9 unità al giorno. Anche Amazon utilizza una propria linea produttiva nello stabilimento di Kirkland (Washington) operativo dal 2024 in grado di produrre circa 5 satelliti al giorno. Il costo unitario, ma anche in questo caso mancano dati ufficiali si aggira sui 500 mila dollari cadauno.

Dove sta la notizia?

Se ci fermiamo quindi ai numeri l’impresa di Amazon appare quanto mai difficile. Perché, quindi, considerare con tanta enfasi l’avvio del progetto Kuiper? La novità ha a che fare con il risvolto economico dell’iniziativa. Partiamo dal primo punto: il mercato del collegamento satellitare internet può essere definito come un mercato di nicchia. Il servizio Starlink è partito in modalità sperimentale nell’ottobre del 2020 e oggi è operativo in 100 paesi con circa 6 milioni di abbonati. E’ questo un numero significativo di utenti, peraltro in crescita, ma sicuramente del tutto insufficiente a giustificare i costi delle infrastrutture necessaria a realizzare i collegamenti. Peraltro abbiamo visto come la costellazione di satelliti necessiti di un continuo intervento di ammodernamento e sostituzione di satelliti.

Da questo punto di vista la discesa in campo di Amazon può agire come punto di svolta. La società di Seattle può dispiegare la sua straordinaria forza commerciale. Amazon ha già utilizzato la sua capacità di marketing per lanciare i servizi di Prime Video e di Prime Music, sfruttando l’effetto traino della propria rete. Sul piano tecnologico Kuiper può sfruttare quello che appare essere una delle caratteristiche tecniche del progetto e cioè l’integrazione tra la rete satellitare e i punti a terra del sistema AWS. Fondata nel 2006, Amazon Web Services è la piattaforma cloud con la maggiore quota di mercato, seguita da Microsoft Azure e Google Cloud.

L’integrazione può funzionare sia dal punto di vista tecnologico come ulteriore hub di collegamento internet sia dal punto di vista del servizio unendo le funzioni proprie di un provider internet di con quelle del servizio cloud. L’integrazione permetterebbe di usare servizi cloud anche in assenza di collegamento attraverso la fibra o la rete mobile.

Un mercato di massa per internet satellitare?

Per queste ragioni Amazon Kuiper può davvero costituire il volano per la trasformazione di un mercato di nicchia in un mercato di massa. Una scommessa che probabilmente Amazon intende perseguire visto un investimento che si stima possa variare dai 16,5 ai 20 miliardi di dollari, un importo che è poco meno del PIL di Malta. Per inciso, rimanendo agli aspetti economici, va sottolineato come Amazon Kuiper non sia al momento un’entità legale autonoma, ma costituisca una divisione della capogruppo. Questo significa - anche se questo ragionamento va assunto con mola cautela - che i risultati di questo progetto, i suoi ricavi, i suoi costi, e quindi la sua sostenibilità, avranno sicuramente un impatto sul valore della società e quindi sul prezzo delle azioni.

Se vogliamo avanzare una previsione circa l’effettiva possibilità che questo mercato posso davvero raggiungere dimensioni di massa dobbiamo aggiungere un ragionamento che riguarda in genere il destino di tutte le innovazioni tecnologiche. Di norma al momento del lancio molte innovazioni hanno un impatto lineare, nel senso che il tasso di crescita del mercato cresce secondo una funzione lineare, sebbene fortemente inclinata. Se questo rimane il disegno di crescita il numero degli utenti dei collegamenti internet satellitari è sicuramente destinato ad aumentare ma con una dinamica che non sappiamo però se risulti alla lunga sufficiente a sostenere i costi di imprese che si rivolgono prioritariamente al mercato retail. Se immaginiamo un destino diverso dobbiamo ricordare come i punti di svolta delle tecnologie innovative che hanno segnato la storia si sono avuti quando le tecnologie hanno incontrato un trigger che ha innescato una crescita esponenziale. Pensiamo ai telefonini: il fenomeno degli smartphone come oggi lo sconosciamo si è avuto quando questo device ha incontrato la disponibilità di internet diffuso. Ciò ha trasformato quella che era un semplice strumento di comunicazione voce, in una piattaforma di interconnessione straordinaria.

Attualmente i collegamenti satellitari necessitano di un’infrastruttura molto simile a quella delle televisioni satellitari, una parabola cioè da disporre in un punto di visibilità spaziale con cui ricevere e trasmettere i segnali. Nel caso specifico Starlink offre due parabole e Amazon una. Possiamo azzardare l’ipotesi che lo scenario può cambiare nel momento in cui si arrivasse a una disponibilità di massa di un collegamento satellitare dati attraverso gli smartphone.

E’ proprio questa la strada seguita dalla società di Musk che sta accelerando la sperimentazione del servizio Starlink Direct to Cell. Come ha annunciato la stessa società su X, nell’ultimo lancio del 24 maggio sono stati messi in orbita 13 satelliti che supportano questa tecnologia. Oggi il servizio è in via di sperimentazione negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda ed è limitato a messaggi di testo SMS, e solo in un futuro si prevede sarà possibile comunicare voce e dati direttamente con gli smartphone senza la necessità di hardware aggiuntivo o app specifiche e soprattutto eliminando le "zone morte". Ad oggi Amazon non sembra ancora in grado di sfruttare questa tecnologia. Tecnicamente il servizio funziona secondo il sistema Satellite-to-Device (S2D); i satelliti comunicato direttamente con i cellulari senza dover passare dalle antenne di comunicazione a terra.

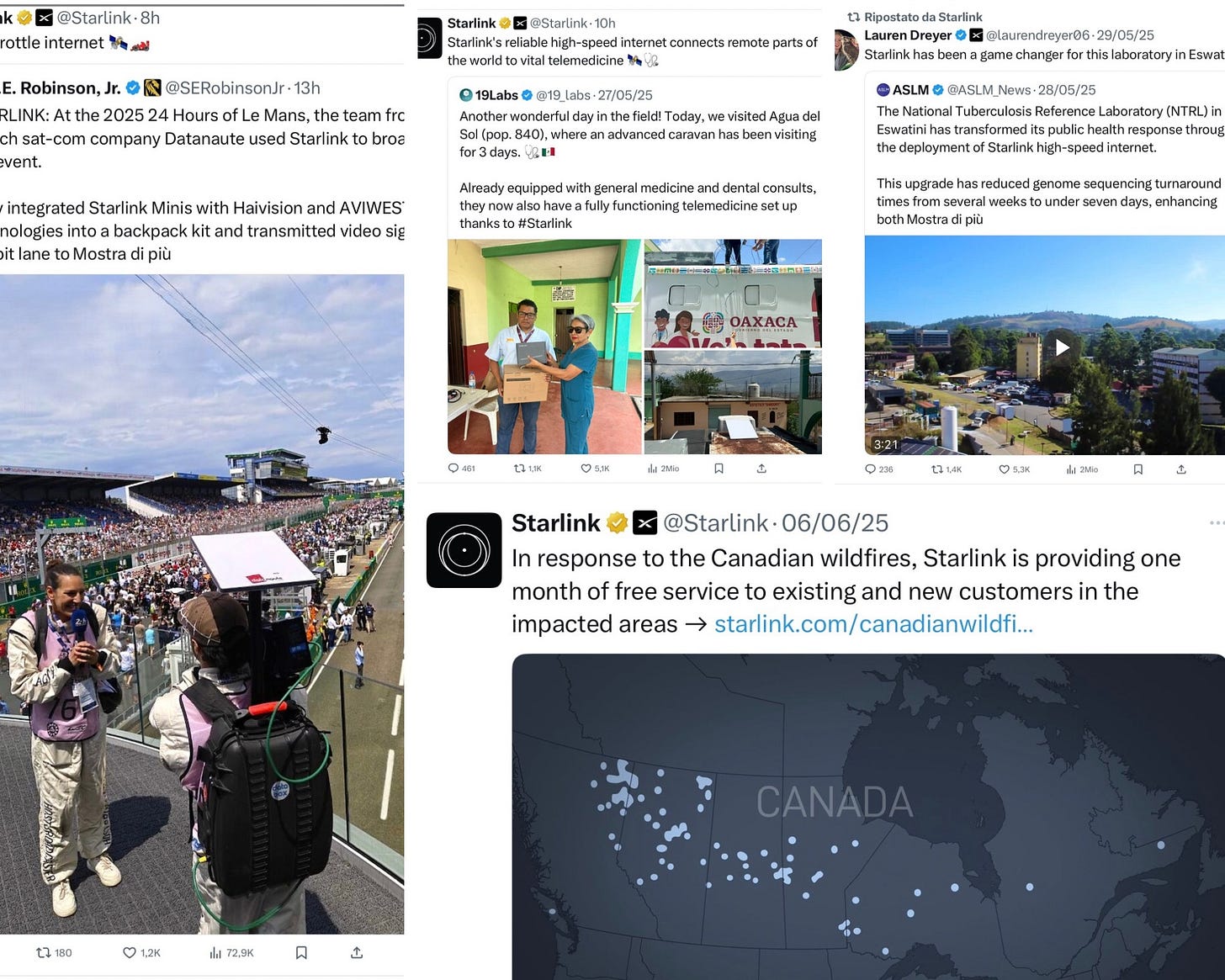

In ogni caso la possibilità di impiego sono molteplici in tutti i campi. Sopra riporto un collage di immagini che ho costruito usando alcuni post su X di Starlink: foto di un collegamento TV via internet dal circuito automobilistico di Le Mans. Nell’immagine si vede peraltro “l’antenna” per il collegamento sistemata nello zainetto del cameramen. Gli usi per la telemedicina e la lotta agli incendi.

La rincorsa degli altri attori

Amazon Kuiper e Starlink non sono le uniche iniziative che puntano a offrire un servizio di collegamento dati satellitare. La costellazione di 600 satelliti della società franco-britannica EutelSat OneWeb al momento non propone un servizio alla clientela retail ma si rivolge soprattutto alle istituzioni e al mercato delle comunicazioni corporate. La sua caratteristica più interessante è quella di poter integrare i segnali tra la costellazione di satelliti di OneWeb, circa 600, collocati in orbita bassa con quelli di Eutelsat collocati in orbita geostazionaria, molto più elevata. Per essere però competitiva e offrire un servizio al pari di quello delle compagnie americane dobbiamo immaginare un rinnovamento e sostituzione della coste della costellazione satellitare.

Sempre in ottica europea sta per prendere il via il progetto IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), promosso dalla Commissione Europea e annunciato nel 2022. Il progetto prevede il lancio di 290 satelliti di cui 264 collocati in orbita bassa, ma comunque ad un altezza di 1.200 km, superiore a quella utilizzata da Amazon e Starlink e 18 in orbita media, a 8.000 km di altezza. Una orbita più elevata consente di coprire un maggiore area terrestre ma allo stesso tempo aumenta i temi di latenza (risposta).

La UE ha messo a disposizione un budget totale di circa 10,6 miliardi di euro, a cui si dovrebbero aggiungere altri fondi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), 550 milioni, oltre a 4,1 miliardi da parte dei partner privati. Il progetto è stato affidato il 16 dicembre 2024 al consorzio SpaceRISE di cui fanno parte diverse imprese europee: SES, Eutelsat e Hispasat, Airbus, Thales Alenia Space, OHB, Telespazio, Deutsche Telekom e Orange. Il servizio a favore delle istituzioni governative europee è previsto iniziare nel 2030 e solo in un secondo tempo verranno lanciati i servizi commerciali. La stessa tempistica indica il gap che deve colmare l’Europa rispetto ai suoi concorrenti geopolitici.

Dal canto sua la Cina ha messo in cantiere diversi progetti che mirano a costruire proprie infrastrutture di collegamento internet. I due progetti più rilevanti sono stati denominati: Guowang (Rete nazionale) e Qianfan (Mille vele). Il primo, che prevede circa 13.000 satelliti in orbita, è gestito da SatNet, una società di China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). I lanci di test sono iniziati nel dicembre 2024 e sono stati messi in orbita 29 satelliti operativi. Il secondo prevede una infrastruttura di circa 5.000 satelliti ed è promosso Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), promossa dal governo municipale di Shanghai e dall’Accademia Cinese delle Scienze6 . Il primo lancio è avvenuto nell’agosto 2024, con il dispiegamento di 18 satelliti. Ad oggi sono stati lanciati 90 satelliti e si prevede di arrivare a 648 entro la fine dell’anno.

I progetti cinesi devono affrontare ritardi a causa dell’assenza di razzi riutilizzabili, una variabile fondamentale che, come ho ripetuto, fornisce un vantaggio unico a Starlink.

Una funzione strategica

Al di là dei fondamentali economici le nuove reti di comunicazione satellitare forniscono ai paesi che dispongono di queste reti un posizionamento strategico rilevante. La disponibilità di fonti alternative di connessione che assicurino la comunicazione in situazioni estreme o in caso di default delle reti tradizionali diventa una variabile determinante in tutte le situazioni di emergenza. Questo vale sia nel caso in cui la rete sia utilizzata direttamente sia nel caso in cui venga messa a disposizione di paesi terzi in cambio di contropartite che rafforzino il potere geopolitico di una nazione. Il caso di scuola è stato la guerra dell’Ucraina quando Starlink ha assicurato i collegamenti all’esercito Ucraina. Una fornitura che è risultata determinante per resistere ai primi mesi dell’invasione, ma che è stata allo stesso tempo controversa: prima il rifiuto, nell’estate del 2023 di fornire una copertura a eventuali operazioni di Kviv in Crimea, poi la notizia di un uso della reale da parte delle truppe russe attraverso collegamenti ollegali. Un ruolo strategico che non riguarda solo gli scenari di guerra, I collegamenti satellitari possono svolgere un ruolo determinante nell’assicurare la continuità del servizio e quindi dell’efficienza degli interventi di soccorso in situazioni di calamità naturali gravi ovvero in aree non coperte del territorio.

C’è poi un ulteriore questione, e ultima almeno per quanto riguarda questo articolo, da considerare che inerisce alla sicurezza delle informazioni che transitano attraverso questo canale e che possono essere dirottate a vantaggio dei paesi che controllano la rete.

Il progetto prende il nome dalla Fascia di Kuiper, una regione del sistema solare oltre l’orbita di Nettuno, che rappresenta una sorta di “confine” verso la spazio ancora da esplorare. Riferendosi a questa porzione di spazio Amazon intende così evocare l’idea di portare internet ad alta velocità in regioni del mondo ancora “inaccessibili digitalmente”.

Here’s what to expect from Project Kuiper’s first full-scale satellite launch - https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/project-kuiper-satellite-internet-first-launch

Le orbite dei satelliti intorno alla Terra si classificano in base all’altitudine rispetto al nostro pianeta. Una seconda possibile classificazione fa riferimento alla loro inclinazione - sempre rispetto alla Terra.

LEO (Low Earth Orbit) - da 160 km a 2.000 km

MEO (Medium Earth Orbit) - da 2.000 km a 35.786 km

GEO (Geostationary Earth Orbit) - 35.786 km (sopra l’equatore)

HEO (Highly Elliptical Orbit) - Altitudine variabile (perigeo basso, apogeo molto alto)

SpaceX to deorbit 100 Starlink satellites due to detected flaw, in Satnews, 14 febbraio 2024 - https://news.satnews.com/2024/02/14/spacex-to-deorbit-100-starlink-satellites-due-to-detected-flaw/?utm_source=chatgpt.com

Le manovre di deorbiting sono essenziali per prevenire il proliferare di detriti spaziali. I satelliti Starlink sono progettati per deorbitare autonomamente alla fine della loro vita o in caso di guasto, bruciando quasi completamente nell'atmosfera terrestre. Allo stesso modo Stalink implementa manovre per far deorbitare satelliti che, sebbene ancora funzionanti, presentano un rischio potenziale di guasti futuri o fanno parte di lotti più vecchi.

IRIS²: the new EU Secure Satellite Constellation - Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite - https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space/iris2-secure-connectivity_en